当前的消费金融市场存量格局到底有多严重?这是每一个置身其中的从业者关心的问题,回答此问题前,不妨先从行业的三个动态来初步感知。

某头部消金公司花高价做信息流投放,为了有效触达获客,推出了新人首次借款利率3.18%的活动,该消金公司还特别强调了首借必得3.18%。如此低价堪比大行水平,借一笔出去何时能收回成本也是未知,这放在几年前的消金公司展业中是不敢想象的。

消金公司助贷业务的收益率步入史上最低,平台方陆续提出降低意向,固收价格破6%成为大概率事件。要知道按照消金公司的成本结构,固收6.5%基本维持盈亏平衡,固收价格持续走低的根本原因在于资产难求。事实上,6.5%的固收价格现在已经很难再接入优质资产了。

线下消金公司优质单位做不动,团办难推进,纷纷转向受薪和自雇客群,特别是延展到小微企业主和个体工商户。这部分客群与消金公司传统的客群画像大相径庭,以往消金公司都是小心谨慎、悄悄切入,如今部分消金公司甚至公开宣称加大对小微企业主、个体工商户的支持力度。

就消金公司展业现状而言,目前已经在战略、业务、组织层面全面打响了存量攻坚战。供给侧扩容将渗透率拉至高点,需求侧疲软加剧资产获取难度,存量格局之下,消金服务商角色已经从甲方变成乙方。

作为更亲周期的金融分支,消费金融行业在面对存量博弈时必须应时而变,塑造成本为先、风险首位的经营意识,通过策略校准、结构调优的方式增加可持续发展底色,俯身下蹲积蓄发展韧性,以适应信心长期修复过程中的各种波动。

没有一座高山不可逾越,没有一个拐点不会过去。消费金融行业短期承压,长期向好。虽然穿越周期时有阵痛,但这也是行业向上成长的必然。

存量前所未有

把当前消费金融市场的竞争格局定义为前所未有的存量,一点也不夸张。这种存量态势在官方统计数据中就已经清晰呈现。

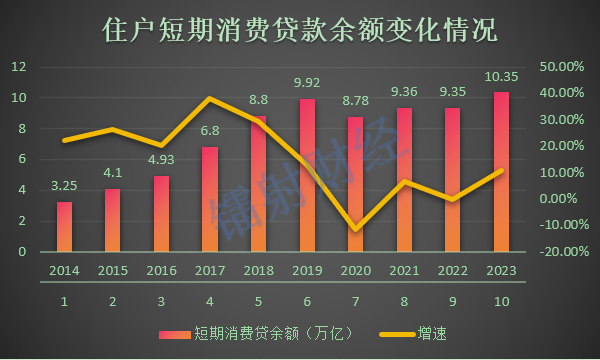

为了便于准确研判,当选取住户短期消费贷款指标予以定位,因为消金公司、助贷平台从事的多为小额、高频、短期消金业务,范畴正是短期消费贷款(期限一年以内的贷款),而中长期消费贷款主要反映的是房贷、车贷等期限更长的消费贷款。

根据官方统计,我国住户短期消费贷款余额从2014年的3.25万亿元增长至2023年的10.35万亿元,十年间增长了逾两倍。虽然整体趋势向上,但最近四年的增长节奏明显放缓,行业规模到达阶段性瓶颈。

2019年之前,住户短期消费贷款余额的规模增速都在20%以上,增长相当快。到了2020年,增速便慢了下来,甚至出现增长停滞、负增长。2020年至2023年,住户短期消费贷款余额规模分别为8.78万亿元、9.36万亿元、9.35万亿元、10.35万亿元,期间增速为-11.49%、6.61%、-0.01%、10.7%。

需要指出的是,2023年短期消费贷款的增速突然拉升,相比2022年竟然增长了1万亿元,那这一万亿增量究竟从何而来呢?答案是消金公司。

根据央行金融统计变动通知,自2023年1月起,人民银行将消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等三类银行业非存款类金融机构纳入金融统计范围。2023年末消金公司的资产总额在1.1万亿左右,正和与2023年短期消费贷款余额增量对应。

这也就是说,剔除消金公司的数据统计,2023年住户短期消费贷款余额可能与2022年持平,行业存量特征进一步凸显。

如果再从短期消费贷中的信用卡、消金公司等细分构成来看,存量特征更加明确。信用卡和消金公司同样在2019年之前保持较快增速,之后便陷入增长趋缓的境地。

在个人短期消费贷款余额中,信用卡占据半壁江山,其余部分由银行、消金公司、助贷平台贡献。从信用卡贷款余额变化来看,2019年之后便开始从两位数增长变成个位数增长,甚至负增长。信用卡贷款中主要包含短期消费贷款和汽车分期等大额中期贷款,近两年信用卡行业普遍采取了客群调优、压降风险资产的策略,因此信用卡的短期消费贷款规模可能压缩得更严重。

消金公司也是从2019年后出现增速下降,虽然近三年消金公司的规模增长回升,但行业气候冷暖自知,消金公司的资产增长主要依赖蚂蚁消金、宁银消金、南银法巴等后入局者拉动,增量其实是整体消金大盘的存量导入。

综上,整体狭义消金领域的存量格局越来越牢固,存量博弈中无非是此消彼长,动态平衡,如民营银行、消金公司、互金平台承接了信用卡客群上移释放的长尾客户,全国性金融机构接手了区域性银行互联网贷款的存量客户。高增速、快增长已经很难了。

存量何以加剧?

消费金融存量格局的形成,是内外因素共促结果。

第一,虽然我国经济长期向好态势清晰坚定,但处于经济复苏转折的拐点时刻,居民收入变化、消费能力和信贷需求出现一定波动。收入不仅影响消费需求,而且决定了还款能力,最终会传导至消费金融市场的收入和成本端。

第二,客群数量有限,目标客群一致,加剧消费金融资产争抢。目前短期消费贷的准入客群年龄一般为18-60岁,实际上主要客群构成为40岁以下用户,消金公司80%左右的用户都在40岁以下,超过50%的用户年龄在30岁以下。

根据2023年国民经济和社会发展统计公报,去年我国16-59岁的人口数为8.65亿人,全国就业人员7.4亿人,可以说7亿就业人口就是消费金融的主要目标客群。这7亿就业人口中,城镇就业人员47032万人,其中包括很多新市民群体,这些群体算是消费金融需求最活跃、抗风险能力较强的主流用户群体。

由于消费金融市场不同供给主体能力差异,客群分层明显,银行主要服务最优质的客群,消金公司、民营银行、助贷平台主要服务次优客群,后者也就是短期消费贷款的主要客群。客群规模有限,各类机构一同渗透,存量也是必然。

第三,消费金融市场在商业银行、消费金融公司、助贷平台合力渗透下,服务模式已经非常成熟,特别是专营消金业务的持牌消金公司出现,扮演获客前端角色的互金流量平台崛起,中低收入群体,蓝领工人群体等短期消费贷客群的渗透率已经接近饱和水平。

至于有观点称银行和信用卡消费贷下沉,争抢消金公司客群,加剧行业存量竞争,事实上,这种说法未必正确。消金公司的成本体系决定了主要覆盖14%-24%的客群,再向上难度较大,反之银行再往下难度也比较大。

一方面,自去年以来,各大卡中心主打的基调就是降风险、调结构,主动或被动压缩高风险客户,为争夺优质资产不断压低定价,目前主流定价区间为10%-15%,此前更高为18%,此价格与消金公司、助贷机构基本错开。另一方面,商业银行消金自营业务同样审慎开展,主要依托本行账户体系和客户生态获客,客户基本上都是有一定资产的优质客户,与消金长尾客群错开。

在促成消费金融存量形态的诸多因素中,居民收入和消费需求占首位,也是决定未来消金市场做大做强的根本。

存量下战略调优

存量越强,竞争就会越卷,分化也就更加突出,行业到了比拼价格和成本优势的最激烈时刻。同时,存量就意味着共债,共债就意味着风险,如何控制风险保住收益,以微增利润实现可持续发展,自然也成为行业面临的重要命题。

从目前消金公司的经营现状上看,存量形态下的分化已经越来越明显。首先是规模分化,头部6家平台招联、蚂蚁、兴业消金、马上消金、中邮消金、中银消金的资产体量占据了全部31家消金公司的64%,后排中的宁银消金、南银消金有望扩大至头部,形成头部与尾部体量悬殊的存量格局。

其次是成本分化。消金公司的成本包括获客成本、坏账成本、资金和数据成本、管理成本、计税。其中,获客、坏账、资金为主要成本项,共同决定了消金公司的定价和盈利能力。

存量竞争中,具备规模存量客户的消金公司,能通过存量运营和复贷,拉低整体授信获客成本;具备较低资金成本的消金公司,能在定价层面拥有更大空间,上探更加优质的客群,以此形成利率分化;具备强大风控技术的消金公司,能于存量下沉的客群中实施精确的授信审批和风险定价,使得坏账成本可控。

立足行业存量格局,增必须让位于稳,先稳后增、稳中求增,才是经营王道。当行业处于下行周期中,规模覆盖风险的做法越来越难实现,稍有不慎,利润就可能被坏账侵蚀。

因此,消金公司必须调整展业策略,坚持以结果为导向,重产出轻规模,主动收缩高风险资产规模,压降高风险客群投放,砍掉没有结果的边缘业务。

另外,消金公司还须最大化降本增效。关键在于两步,第一是严守风险,压降信用成本,宁愿不做也不要轻易涉足风险加倍暴露的次级客群。

第二是精准获客,坚持有产出的获客,带着投入产出比找客户,谨防大水漫灌,投入那些回本遥遥无期的获客。

精细获客策略,聚焦客户价值产出,最大化调优风险资产结构,是当下乃至未来一段时间内消金公司业务逻辑的起点。

文章来源:镭射财经